-

- 樺太 敷香町

樺太 敷香町

人口 30,318人(1941年12月)面積 8,097.075㎢

解説動画はこちら

概要

敷香は、東海岸の北部の要地であり、幌内川の河口に臨んでいたため、樺太第一の原木積出港であり、また付近の炭鉱操業により、市況は隆盛を極めた。1935年(昭和10年)には日本人絹パルプ工場が操業を開始し、1936年(昭和11年)には東海岸線の鉄道が敷香まで延伸開通するなど急速に発展した。旅館は40軒、料理店・飲食店・カフェー等は100軒、映画館も町内で営業するなど、賑わいをみせていた。

ロシア占領前においては、国境に面する事から軍事上重要な地域とみなされていた。1938年(昭和13年)時点では、国境から7キロメートル手前に半田沢警部補派出所があり、ここが事実上の国境警備の拠点となっていた。1938年(昭和13年)1月3日には、女優の岡田嘉子が作家の杉本良吉とともに同地を警官隊慰問の名目で訪れ、そのまま国境を越えてソビエト連邦へ入国する事件も発生した。

第二次世界大戦の前後には上敷香を中心とする町内各地に陸軍部隊が駐屯していた。また、上敷香には海軍の飛行場も存在していた。

第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)8月には、南樺太へソビエト連邦軍が侵攻し、日本陸軍部隊との間で激しい戦いが行われ、敷香町も戦渦に巻き込まれた(樺太の戦い)。敷香には日本軍の第88師団の戦闘指揮所が置かれ、参謀の一部が進出してきて戦闘と避難の指示にあたった。古屯など北部の国境付近で激しい戦闘が続くなか、上敷香は8月17日に緊急疎開命令が出され、全住民は日本軍のトラックによって輸送されて、市街地には火が放たれた。その後、ソ連軍機20機による空襲も続き、2,500戸の上敷香市街は全焼した。敷香からも8月13日以降に鉄道と日本軍のトラックによる避難が始まっていたが、各地から流入する避難民も多く、町内は混み合った。国境地帯で抵抗していた日本軍が停戦命令で武装解除されたことから、20日には敷香にも総引揚が発令され、残った民間人は助役らに率いられて徒歩で知取町方面へ避難を開始した。日本軍は内路川や知取川の橋などを破壊してソ連軍を阻止する計画であったが、避難民にも害が及ぶために破壊も戦闘も断念している。敷香市街は日本軍自身によって焼き払われ、大部分が焼失したとされるが、この火災は住民が避難する際の混乱による失火が原因であるとする引き揚げ者の証言もある。樺太の戦いによる敷香住民の死者は、厚生省資料によると約70人とされていた。

地域

【国民学校】

・樺太公立敷香第一国民学校

・樺太公立敷香第二国民学校

・樺太公立敷香第三国民学校

・樺太公立上敷香国民学校

・樺太公立中敷香第一国民学校

・樺太公立中敷香第二国民学校

・樺太公立気屯国民学校古屯分教場

・樺太公立中気屯国民学校

・樺太公立幌内国民学校

・樺太公立千輪国民学校

・樺太公立大和国民学校

・樺太公立保恵国民学校

・樺太公立初問第一国民学校

・樺太公立初問第二国民学校

・樺太公立大木国民学校

・樺太公立駒問国民学校

【中等学校】

・樺太庁敷香中学校

・樺太公立敷香高等女学校

・樺太公立敷香商業学校

・樺太公立敷香農業学校

【神社】

・敷香神社

・建国神社

経済

【産業】

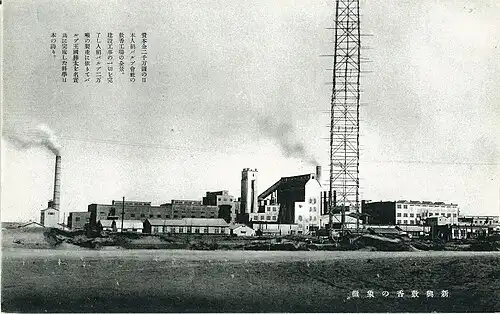

日本人絹パルプ敷香工場 - 日本における最初の人絹パルプ専門工場。1932年(昭和7年)4月に敷香に設立され、翌1933年(昭和8年)に王子製紙が買収し、1935年(昭和10年)に操業を開始した。クラフト工場も隣接し建設が進められ、1936年(昭和11年)に操業を開始した。1940年(昭和15年)時点の国内クラフト紙生産設備能力は、王子製紙の落合工場の日産120トンに次ぐ75トンであった。落合・敷香の両工場で養成された多くの技術者は、戦前から戦後にかけて他企業に引き抜かれ、王子製紙のクラフト紙の寡占体制は崩れていった。

【立地企業】

・日本人絹パルプ敷香工場全景

・樺太自動車会社

・敷香トラック合同会社

・敷香海陸運輸会社

・敷香運輸会社

・敷香合同運送会社

・樺太ツンドラ工業会社

・北海道拓殖銀行敷香支店

・敷香信用組合

ギャラリー